编者按:在农业科技战线,有这样一位88岁的老人,她出身农村家庭,少年参加革命,在心中埋下理想信念的火种;建国后她听党话跟党走,刻苦学习农业科技知识,在安阳扎根创业;她大器晚成,离休后先后获得国家科技进步一等奖和二等奖;她淡泊名利,交纳大额党费却又婉拒采访;她不忘初心、牢记使命,将毕生奉献给“三农”事业,展现了老一代农科人胸怀祖国、服务人民的时代风貌和敢为人先、勇攀高峰的使命担当,激励着新时代农科人不忘科研报国初心、牢记服务“三农”使命。她就是中国农科院棉花所的田伯英。

70年党龄,88岁科技工作者的特殊党费

——记中国农科院棉花所离休干部田伯英

在党的98岁生日之际,中国农科院中棉所党委再一次收到88岁离休党员田伯英交纳的10000元特殊党费,这已是她第二次上交10000元党费。媒体想要采访她时,老人却一直婉拒。在7月7日纪念抗战全面爆发82周年这个特殊的日子,田伯英终于在儿子的劝说下接受了采访,为我们讲述了不忘初心跟党走的动人故事。

2018年6月田伯英交纳特殊党费

那时候年纪小,就是站岗、送信、看消息树

田伯英1931年2月出生于河北省曲阳县,抗战时期属于晋察冀根据地游击区。1941年1月,年仅10岁的田伯英在身为党员的父亲和老师的影响下,参加了村里的儿童团,并担任团长。“我们儿童团的主要任务就是站岗查路条,盘查可疑人员,看到敌人来了,就把消息树放倒报信儿。当时,山顶上有敌人的炮楼,工作是很危险的”,回首峥嵘的革命岁月,田伯英依然记忆犹新,“我父亲是地下交通员,我家也就成了地下交通站,来往送信的都在我家吃饭,还经常住宿过夜,床不够就躺在担架上睡觉。”少年时期的田伯英,圆满完成了组织安排的各项工作,抗战胜利后,田伯英所在的村是解放区,她先后担任村妇女主任和公安员,带领妇女给部队缝鞋帮、纳鞋底,支援前线,为部队做好后勤保障工作。

田伯英同志抗战胜利纪念章

党需要我做什么,我就做什么

1952年,田伯英来到位于北京的华北农业科学研究所成为一名普通的科辅工人,开启了37年的农业科研生涯。“领导开始没有分配固定工作,擦玻璃、打扫卫生、在地里给葡萄树剥皮……什么活儿我都干,是党培养了我,党需要我做什么,我就做什么”。勤奋好学的田伯英,边工作边在职工夜校学习,4年后晋升助理技术员,正式成为一名农业科技人员。1956年秋,国家决定将农业科研机构建在粮食主产区,田伯英先是作为先遣部队跟随华北农科所搬迁到石家庄,1958年又随新组建的中棉所搬到条件异常艰苦的安阳,“第一次来所里,坐火车问半天没人知道棉花所,后来乘车总算到了白璧,雇了辆驴拉的轱辘马,坐了一宿到了棉花所西场。以为真到了,下车一问才知道南场才是棉花所总部。那时从西场到南场全是棉花地,我们从田埂上又走了好几个小时才到。”建所伊始,在人员少、任务多的情况下,田伯英大展拳脚,不管是工人的活还是技术员的活,只要有需要,她都会冲上去。“我从小就是苦孩子出身,战争年代打游击不容易,能有个工作都是党给我的机会,我不能忘本。”就这样,田伯英和来自全国各地、操着不同方言的专家们一起盖房、种菜、修机械、打煤球、开粮店、办学校,在艰苦的安阳市郊扎下了根。

1959年在老所部丙级宿舍平房合影(右一为田伯英)

秋天选种时就顾不上家了,中秋国庆都没有休过

棉花品种培育的过程是漫长的,也是繁琐的、细致的。“每年秋天到地里选种时,就顾不上家了,中秋节和国庆节都要在试验地里过。家里孩子们总是跟我抱怨,我也觉得很愧疚,但我们是棉花科研的国家队,必须干好手头的工作。”为减少田间试验差异,田伯英每年都和工人一起下地灌水排水,有一年因患关节炎行动不便,她索性把棉花考种用的工具材料拿回家,在一个小炉子旁完成了纤维测量任务。上世纪七八十年代,田伯英先后四次赴海南岛崖城基地开展南繁工作,“当时海南条件非常艰苦,要靠人力把水和肥料背到梯田上去。有一年草特别多,我们就一点儿一点儿用锄头锄,没有电,饭也要自己做”。田伯英总是默默做好各种“后勤工作”,只要有她在,其他人就觉得心里踏实。田伯英连续多年被评为优秀共产党员,在她的考核评语中记录着“工作积极肯干、认真负责、任劳任怨”。

中棉所精神就是实干

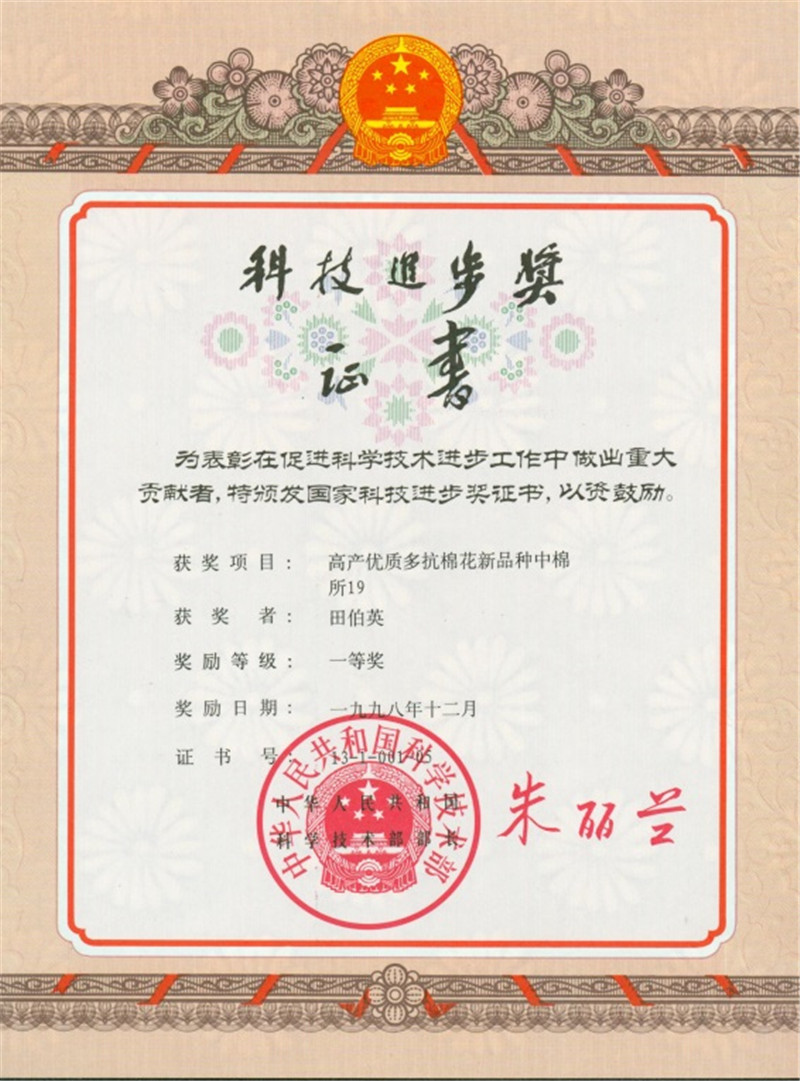

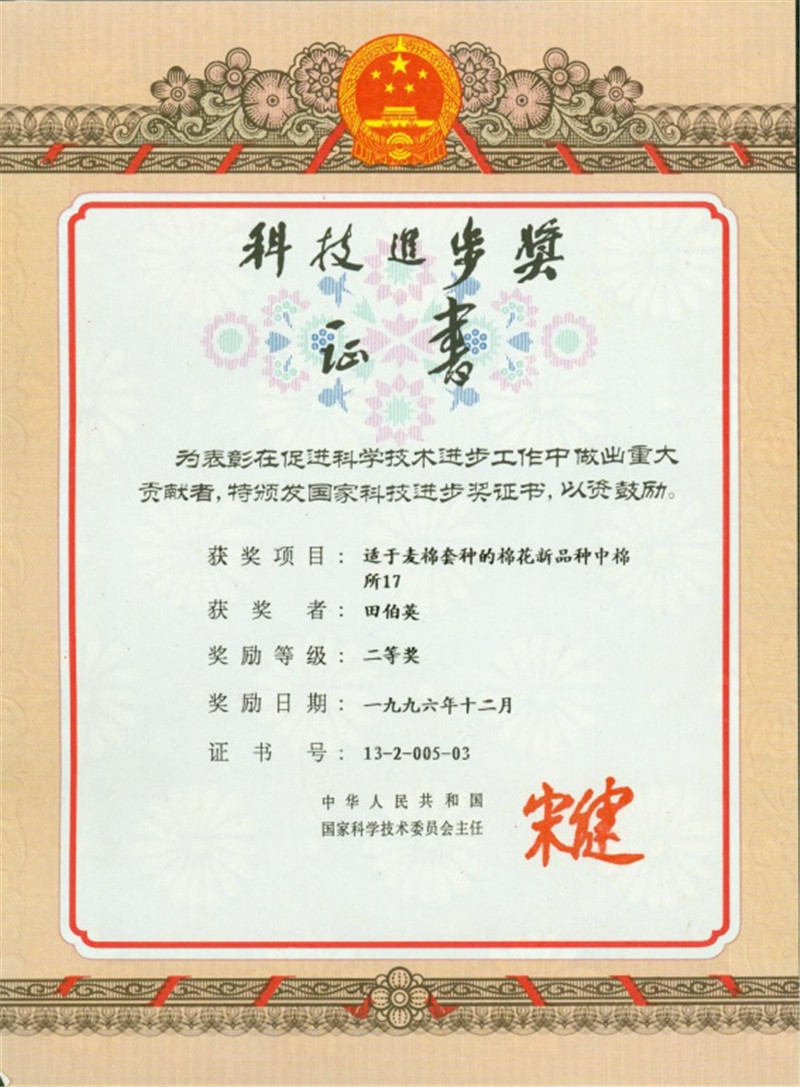

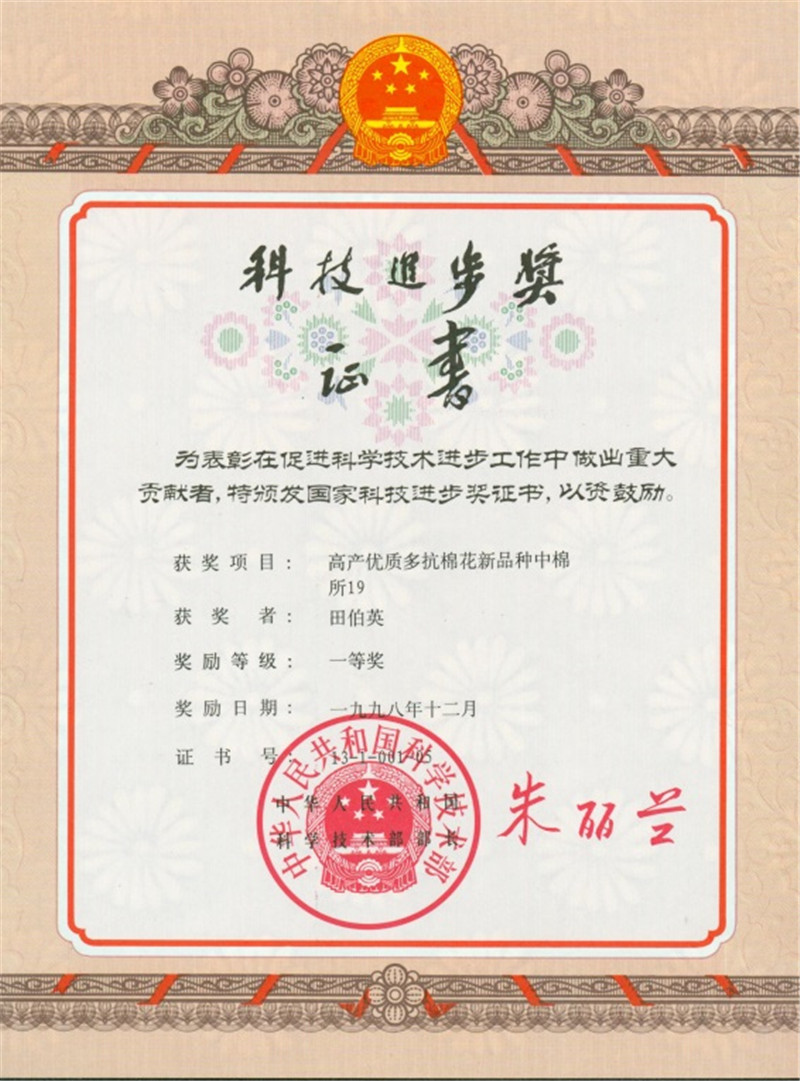

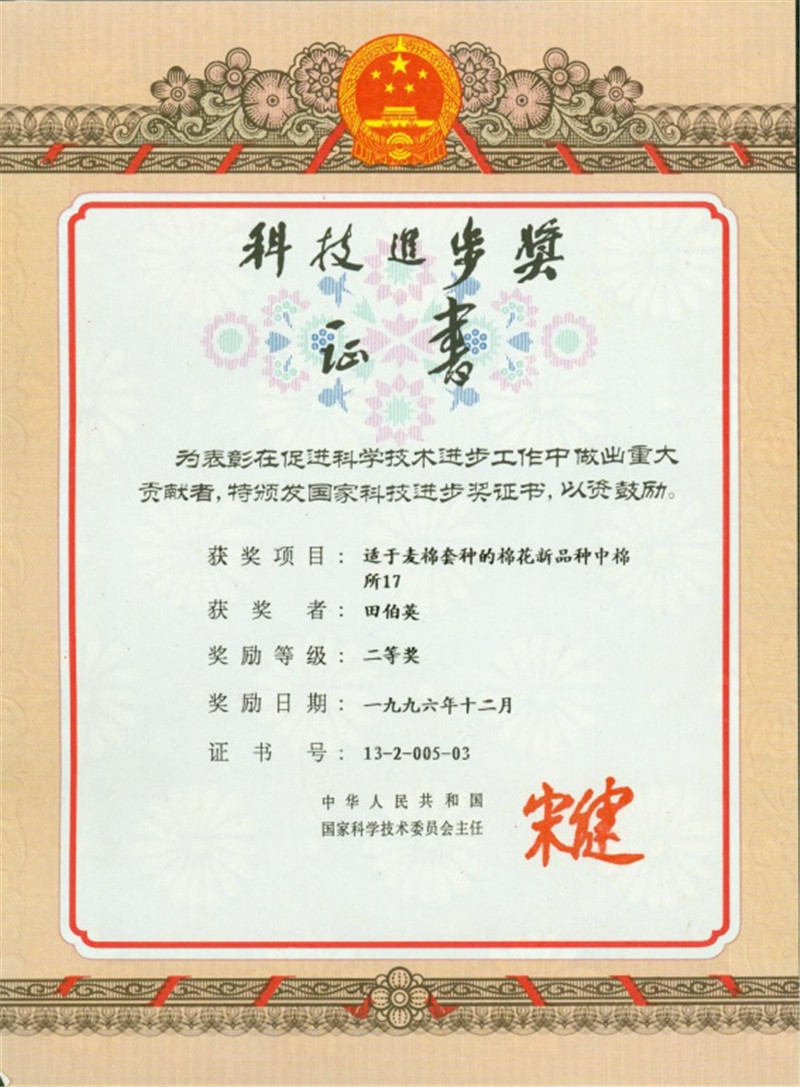

1989年3月,田伯英正式离休。她积极发挥余热,关心支持研究所的科研工作,协助课题做好“传帮带”工作。“中棉所精神的核心就是实干,现在条件比以前好太多了,但艰苦奋斗、甘于奉献的中棉所精神不能忘,勤于实践、勇于创新的精神不能丢”,在2015年的一次访谈会上,田伯英动情地说,“建所初期,新分配的大学生都是与辅助工一起下地干活,包括年纪较大的技术干部。只有到试验地亲自做试验调查,才能了解真实情况。有一年我发现单株考种的数据不对,育种材料的衣分都在百分之五六十,比实际偏高,查找原因发现是称重时发生错误,最后全部返工称量。”天道酬勤,离休后的第7年,田伯英参与培育的“中棉17”获得国家科技进步二等奖,两年后,她参与培育的“中棉19”获得国家科技进步一等奖,这是田伯英多年严谨治学、潜心科研的最好回报。

田伯英国家科技进步一等奖、二等奖证书

你们千万不要宣传我

“你们千万不要宣传我!这是一件很普通的事,是我一直以来的心愿,千万不要给组织添麻烦”,多年来,淡泊名利的田伯英从没有向组织提过任何个人要求,离休时仍是中级职称。“没有党,我什么都不是,党需要我,是我的光荣,我年纪大了,别的工作完不成,但党组织活动一定会积极参加”,如今,88岁的田伯英还会每天看新闻联播,坚持学习习近平总书记的讲话原文和党的方针政策,还做了非常详细的笔记,谈到未来愿望,田伯英露出孩子般的笑容,“今年是新中国成立70周年,我要健康地好好生活,以后每年都交1万元特殊党费,在有生之年用实际行动回报党”。

(通讯员:冯文娟)

提示信息

提示信息